醫(yī)院動態(tài)

向“新”而行,未來已來 ——北京天壇醫(yī)院“亮相”服貿(mào)會側(cè)記

向“新”而行,未來已來

2024年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會9月12日開幕,來自首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院的第一款應(yīng)用于卒中臨床神經(jīng)功能評估的人工智能輔助診療機器人、全球首個獲批上市的腦膠質(zhì)瘤小分子靶向藥、實現(xiàn)無線“腦控行走”的“腦控輪椅”等多項重磅創(chuàng)新成果集中亮相。

當(dāng)機器人走進醫(yī)療

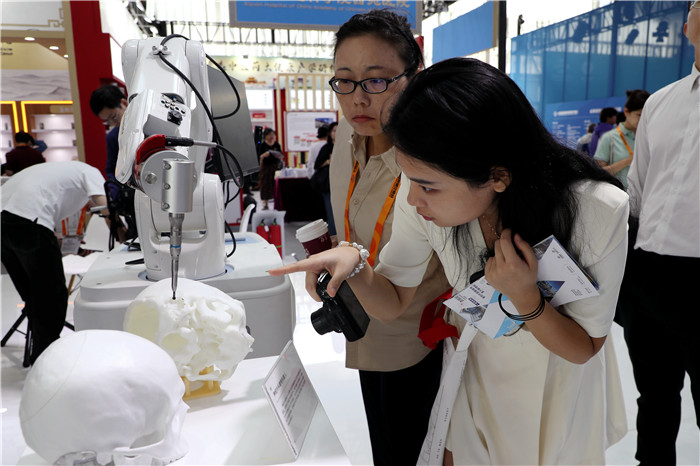

“請微笑一下”“請您跟隨機械臂向左看”“請您描述屏幕上的句子”“請問我觸碰您的手,兩側(cè)的感覺一樣嗎”……在首鋼園6號館北京天壇醫(yī)院展廳,一個正在“指手畫腳”的機器人吸引了眾多觀眾的注意,大家紛紛坐在它的面前,按照它的指令配合動作。

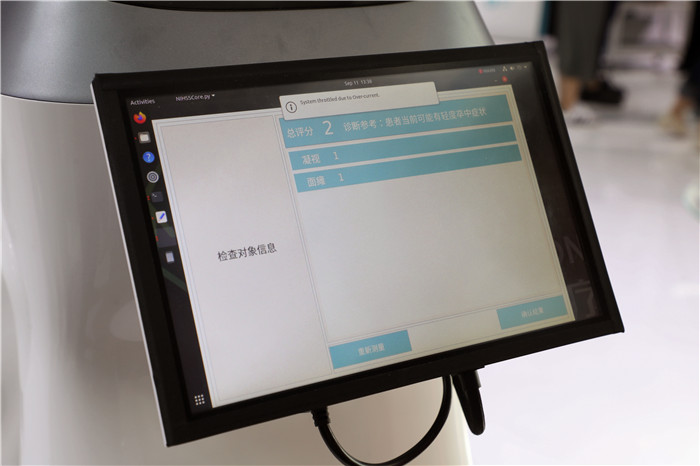

這個名叫“NeuroDoc AI”的機器人由北京天壇醫(yī)院王擁軍教授團隊研發(fā),專門適用于卒中輔助診斷與治療。“它的主要應(yīng)用場景是在急診室,作為醫(yī)生的助理。”研發(fā)團隊負責(zé)人、北京天壇醫(yī)院院長王擁軍介紹,在傳統(tǒng)的醫(yī)療模式中,急診醫(yī)生在接診卒中患者時,往往會因為一般性的問診、查體等相對機械性的操作耽誤處置時間,同時,由于每位醫(yī)生的知識、經(jīng)驗等存在差異,可能會導(dǎo)致對疾病的判斷出現(xiàn)誤差,而機器人學(xué)習(xí)更快、知識掌握更準(zhǔn)確均一,且不會疲勞,因此,研究團隊嘗試研發(fā)機器人急診醫(yī)生助理,幫助醫(yī)生完成部分工作。

據(jù)介紹,這個機器人融合了高精度視覺感知系統(tǒng)、自動語音識別系統(tǒng)、RGBD視覺系統(tǒng)等先進的感知和交互技術(shù),可以對患者面部的變化、語言和構(gòu)音能力、肢體運動功能、神經(jīng)刺激反饋等進行全方位的評測,用于卒中嚴重程度評估的NIHSS量表全流程自動評分準(zhǔn)確率達到95%,面癱、肢體肌力評分一致性方面達到了資深專業(yè)醫(yī)生的水平。

“未來,我們還將研發(fā)康復(fù)、護理等領(lǐng)域的機器人,輔助醫(yī)務(wù)人員照顧患者。”王擁軍說。

除了NeuroDoc AI機器人,此次亮相的,還有醫(yī)院研發(fā)的不同領(lǐng)域、不同功能的各種機器人:

——“VAS HERO”,中國第一臺獲批上市的血管介入手術(shù)機器人,可以實現(xiàn)對導(dǎo)管、導(dǎo)絲等通用介入耗材的亞毫米級別精準(zhǔn)控制,應(yīng)用這種機器人,介入手術(shù)時醫(yī)生不必再身著幾十斤重的鉛衣暴露在x射線輻射下,且手術(shù)更加精準(zhǔn)、安全;

——神經(jīng)外科磨骨機器人,應(yīng)用世界首創(chuàng)的3D結(jié)構(gòu)光及全自動智能顱骨磨削技術(shù),使手術(shù)機器人第一次具備自主完成顱骨磨削等關(guān)鍵手術(shù)環(huán)節(jié)的能力,應(yīng)用于顱腦腫瘤、腦出血、帕金森等手術(shù),不僅減輕工作強度、提升手術(shù)效率,更可以減低手術(shù)風(fēng)險和并發(fā)癥;

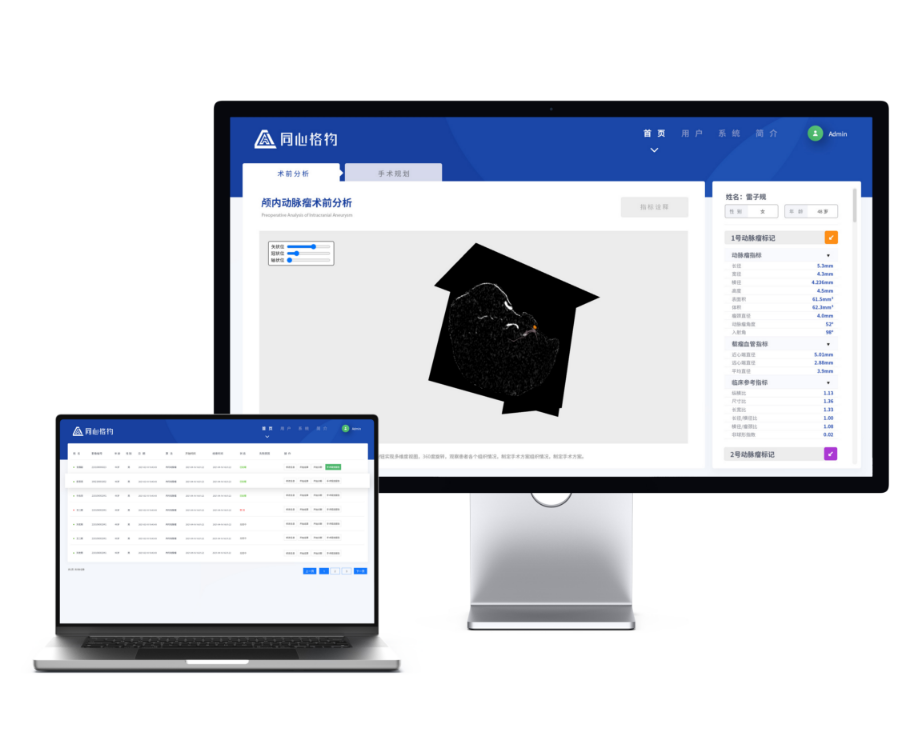

——顱內(nèi)動脈瘤智能輔助診療系統(tǒng),通過AI算法對影像進行分析,可以幫助醫(yī)生在動脈瘤診療過程中選擇較優(yōu)的栓賽器械型號,降低手術(shù)風(fēng)險,提高栓塞致密性。

用創(chuàng)新“顛覆”傳統(tǒng)

膠質(zhì)瘤是一種難治性的顱內(nèi)原發(fā)惡性腫瘤,約占顱內(nèi)腫瘤的46%。手術(shù)和放、化療是腦膠質(zhì)瘤的目前臨床治療的主要策略,但仍面臨致殘、致死率高的困境。特別是高度惡性的膠質(zhì)母細胞瘤患者,5年總生存率不足10%。中國工程院院士江濤帶領(lǐng)團隊經(jīng)過二十年堅持不懈的努力,研發(fā)了全球首個膠質(zhì)瘤小分子靶向藥物伯瑞替尼。

在這次服貿(mào)會上,這種被譽為“膠質(zhì)瘤患者的新希望”的藥物也露出“廬山真面目”。今年4月23日,中國國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)公布,正式批準(zhǔn)伯瑞替尼上市,伯瑞替尼也成為我國獨立自主研發(fā)并完全獲批的首個治療腦腫瘤的創(chuàng)新藥。據(jù)了解,憑借優(yōu)秀的血腦屏蔽的穿透性,伯瑞替尼能夠有效將藥物傳遞到腦部,臨床數(shù)據(jù)顯示,適應(yīng)癥符合的患者使用伯瑞替尼,相比于化療能夠顯著降低患者48%的死亡風(fēng)險。

目前,伯瑞替尼已通過2024國家醫(yī)保藥品目錄形式審查,正在積極推進中。

因為對臨床問題的深刻了解和認識,臨床科學(xué)家主導(dǎo)的研究往往可以顛覆傳統(tǒng)疾病治療方式,比如展廳里由王伊龍教授團隊研發(fā)的生物活性顱骨骨瓣。“我們針對目前臨床上顱骨修復(fù)普遍存在的修復(fù)材料自行粘合差、與創(chuàng)緣貼合性差、生物兼容性差、難以自動修復(fù)等問題,創(chuàng)新性地把生物活性材料、自體干細胞募集和3D打印等技術(shù)結(jié)合,研發(fā)顱骨骨瓣的‘類器官’。”王伊龍介紹,這種新型的骨瓣是目前唯一有生物活性,可以支持細胞生長分化的材料,填補生物活性骨瓣領(lǐng)域的空白。

更加顛覆的是,研發(fā)團隊突破性地應(yīng)用“顱骨骨髓-硬腦膜-類淋巴系統(tǒng)”間的天然微通道,有望實現(xiàn)繞道血腦屏障的中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物遞送,突破了血腦屏障對藥物遞送限制的世界性難題。

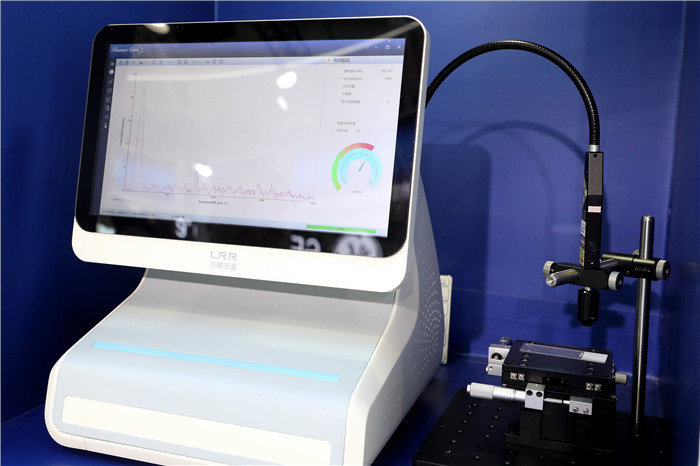

刮一刮口腔,使用專門的試劑盒就可以通過口腔粘膜細胞精準(zhǔn)實現(xiàn)帕金森等疾病的早期診斷、早期預(yù)警;通過光學(xué)儀器和大數(shù)據(jù)的結(jié)合,可以實現(xiàn)膠質(zhì)瘤術(shù)中快速病理診斷,進而實時引導(dǎo)手術(shù)過程;戴上一個特殊的“帽子”,通過非植入式腦機接口,弱意識或癱瘓患者可以操控輪椅實現(xiàn)“腦控行走”……臨床科學(xué)家們正在用一個又一個顛覆性的成果,為成千上萬的患者帶來希望。

向“新”而行,擁抱未來

“現(xiàn)在,北京天壇醫(yī)院正處于從醫(yī)療中心向醫(yī)學(xué)中心轉(zhuǎn)型,打造創(chuàng)新型、研究型醫(yī)院的進程中,不斷用科技創(chuàng)新去解決臨床問題,提高臨床水平,最終讓更多的患者真正獲益,是我們必須承擔(dān)的使命。”王擁軍說。

以2021年醫(yī)院成為北京市醫(yī)學(xué)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化改革首批試點單位為契機,醫(yī)院從制度、機制上不斷突破,力求打通醫(yī)院科技創(chuàng)新的堵點和痛點。“我們成立了科技成果轉(zhuǎn)化辦公室,還開通了‘成果轉(zhuǎn)化門診’,幫助醫(yī)生們進行科研成果的轉(zhuǎn)化。”王擁軍介紹,同時,在市政府支持和幫助下,北京天壇醫(yī)院突破醫(yī)院合法持股、產(chǎn)權(quán)歸屬等政策瓶頸,真正調(diào)動起醫(yī)務(wù)人員參與科研創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化的積極性。“現(xiàn)在,我們基本能夠?qū)崿F(xiàn)讓醫(yī)生想轉(zhuǎn)、會轉(zhuǎn),也有人去接的良性運轉(zhuǎn)。”

據(jù)統(tǒng)計,截至2024年7月,北京天壇醫(yī)院科技成果轉(zhuǎn)化合同金額近3億元人民幣,7個項目納入北京市醫(yī)學(xué)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化改革試點,近百個項目進入待轉(zhuǎn)化行列。

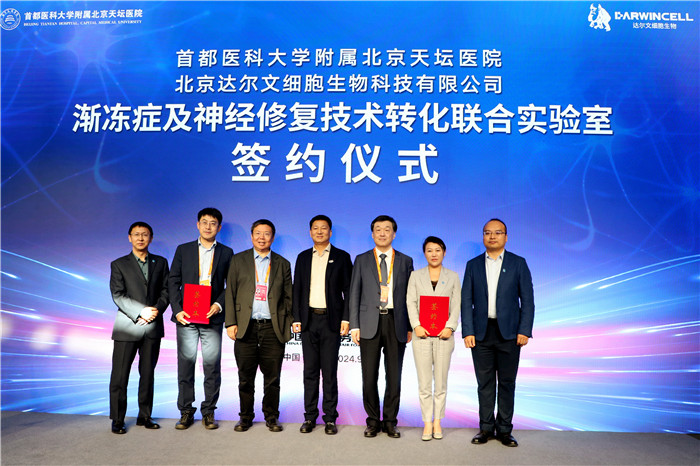

12日下午,在服貿(mào)會北京天壇醫(yī)院展廳,一場簽約儀式如期舉行。簽約的雙方是北京天壇醫(yī)院和北京達爾文細胞生物科技有限公司,未來,雙方將共同成立“漸凍癥及神經(jīng)修復(fù)技術(shù)轉(zhuǎn)化聯(lián)合實驗室”,向神經(jīng)系統(tǒng)罕見病“宣戰(zhàn)”。

據(jù)了解,此前,雙方已經(jīng)開展了深入的合作。在針對達爾文細胞生物發(fā)現(xiàn)的一種蛋白聚合物的臨床試驗數(shù)據(jù)顯示,這種蛋白聚合物能夠顯著降低患者腦脊液中的NFL、TDP43、t-Tau等神經(jīng)退行性生物標(biāo)志物,有望為漸凍癥、腦卒中、阿爾茨海默病、帕金森病等神經(jīng)退行性疾病的治療和預(yù)防開辟新的方向。

“未來,聯(lián)合實驗室將在現(xiàn)在研究成果的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,進一步開發(fā)針對神經(jīng)系統(tǒng)疾病的創(chuàng)新藥物,力爭在漸凍癥和神經(jīng)系統(tǒng)疾病治療研究方面取得新的突破。”王伊龍說。

“以創(chuàng)新為引領(lǐng),打造臨床神經(jīng)學(xué)科國家戰(zhàn)略力量,我們的未來已來。”王擁軍說。

京公網(wǎng)安備111010602104056

京公網(wǎng)安備111010602104056