醫院動態

致敬中國醫生|趙繼宗:在神經外科領域不斷探索

趙繼宗,男,1945年10月生,中共黨員,中國科學院院士,香港外科醫學院榮譽院士,首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經外科主任醫師、教授。現任國家神經系統疾病臨床醫學研究中心主任,北京腦科學與類腦研究中心專家委員會副主任,首都醫科大學神經外科學院院長,中華醫學雜志暨英文版副主編,中華神經外科雜志英文版主編,J Clinical Neurosci等國際神經外科雜志編委。

趙繼宗長期致力于腦血管病、顱腦腫瘤等神經外科疾病的臨床和基礎科研工作,在顱內復雜動脈瘤、腦血管畸形外科治療等領域成就卓著,在國內率先建立微創神經外科技術平臺,并規范微創技術操作。主持腦血管病外科治療領域的多項國家攻關課題,4項國家自然基金課題,參加973計劃卒中治療項目。趙繼宗獲得了多項獎勵和榮譽:獲國家和省部級科技進步獎11項,其中國家科技進步二等獎3項、北京市科技進步和中華醫學會科學進步一等獎各1項;獲全國和北京市先進工作者,北京市科學普及先進工作者;2018年獲吳階平醫學獎。

在神經外科領域辛勤耕耘50年,他不斷挑戰自我,爭創一流,努力解決神經外科領域世界性的難題,將神經外科視為自己的終身事業。

初心:治病救人

在北京天壇醫院行政科研樓5層的國家神經系統疾病臨床醫學研究中心,懸掛著趙繼宗院士手書的“探索鑄就希望”牌匾。就像這行大字所寫的一樣,趙繼宗50年的從醫生涯中,始終沒有停止上下求索的腳步。

年幼時,趙繼宗的父親罹患闌尾炎,在那個醫學不發達的時代,闌尾炎很可能危及到患者的生命。經過當年外科醫師手術治療,他的父親迅速痊愈,“白衣天使”的神圣形象也給年幼的趙繼宗留下不可磨滅的印象。“在小學時代,我就樹立了將來做一名醫師的理想。”1964年高中畢業后,趙繼宗如愿以償地考入第四軍醫大學(現空軍醫科大學)。

剛上大學,趙繼宗就在圖書館的《解放軍畫報》上看到“紅軍博士”涂通今和幾位神經外科教授組成醫療小組,成功救治“八六”海戰中受傷戰士麥賢得顱腦損傷的事跡;在附屬醫院見習外科期間,他親身經歷了一個額部開放性腦損傷的小伙子經過神經外科手術治療第二天就清醒的“奇跡”。“我當時暗下決心,畢業后要成為一名神經外科醫師。”趙繼宗說。

1970年,趙繼宗從四醫大畢業,被分配到鐵道兵三師基層連隊鍛煉。“兩年多的鍛煉,我經歷過大興安嶺林海里,冬天在零下四、五十度極寒天氣下,挖隧道、打炮眼、爆破開挖、修鐵路,雖然艱苦,但鍛煉了我堅韌的毅力和全身心奉獻的精神。”1973年,趙繼宗被臨時調到一個交通極不方便、醫療條件很差的新兵連訓練基地做軍醫。一次春節聯歡時,一名戰士因格林巴利綜合征突然病倒,趙繼宗趕到時,這位新戰士已經呼吸困難,不能平臥,病情十分危急。趙繼宗一邊搶救一邊與上級醫院聯系,決定連夜轉院。幾個小時的山路,趙繼宗一直為這名戰士進行人工呼吸,將他安全地護送到醫院,經過搶救,這名戰士轉危為安,趙繼宗也因此榮立個人三等功。

1975年,趙繼宗復原回京,如愿成為一名神經外科醫師。“‘醫者仁心,救助生命’這八個字始終是我遵守的初心。”趙繼宗說。

追趕:從“落后者”到“同行者”

在趙繼宗剛剛成為神經外科醫師的那個年代,發達國家已經廣泛普及顯微神經外科手術,而在中國,只有屈指可數的少數醫院有這樣的技術實力,神經腫瘤、腦血管病等神經外科疾病高死亡率、高致殘率嚴重影響著國人健康。

“一個患者背后就是幾個家庭,看著那些因為神經系統疾病而致殘的患者和家屬的不幸遭遇,做為一名神經外科醫師十分痛心,但又無能為力。”用最短的時間追趕上發達國家,為人民群眾解除病痛,是趙繼宗心中最大的目標。

1989年,趙繼宗做為訪問學者被派往美國休斯敦得克薩斯大學MD安德森癌癥中心(The University of Texas MD Anderson Cancer Center)和Methodist醫院研修神經外科;1991年又來到底特律,繼續向世界著名神經外科專家Ausman教授學習顯微神經外科技術。“在美國研修期間,我真實地接觸到了國際神經外科發展的現狀,體會到國內、外顯微神經外科手術技術的差距,也接受了顯微神經外科技術的系統訓練。”回國后,趙繼宗將自己自費從國外購買的書籍、手術錄像等資料毫無保留地介紹給全科的醫師,利用各種機會推動大家了解、學習顯微神經外科的理念和技術。

從規范顯微神經外科操作,到開展青年醫師國外文獻譯文報告,再到在“住院總醫師”制度基礎上設立“執行主治醫師”制度,系統培訓年輕醫師。通過規范化、多樣化的學術活動,北京天壇醫院的顯微神經外科技術水平迅速得到提高,北京天壇醫院神經外科被評為國家級重點學科。

從“九五”到“十一五”,趙繼宗和團隊不斷超越:攻克巨大動靜脈畸形和復雜動脈瘤外科治療關鍵技術;動脈瘤和動靜脈畸形手術死亡率達到國際同類手術最低水平;制定并推廣腦出血治療指南;“出血性腦卒中及淀粉樣變腦血管病研究”為腦出血早期鑒別診斷和選擇治療方案作出創新性貢獻……

國外同行評價,中國腦出血外科治療水平跨進國際先進行列。

步入世紀之交,科學技術發展迅猛,發達國家神經外科步入新的階段:微創神經外科。“我們不能再眼睜睜看著被拋在后面,不但要和發達國家實現‘并肩跑’,我們甚至要努力實現‘領跑’!”趙繼宗帶領團隊,向著微創神經外科發起沖刺。

2000年,趙繼宗在國外學習后,率先在國內建立微創神經外科平臺,將經典神經外科“腦葉范圍手術”,推向“病灶性手術”水平,在國內率先導航下脊柱和垂體腺瘤手術,帶動了國內微創神經外科的發展。隨后,趙繼宗和團隊制定了微創神經外科手術技術操作規范并在國內推廣。組織國內50余名專家主編出版了我國第一部《微創神經外科學》專著,出版后受到國內同行專家的好評,使我國的微創神經外科進入國際先進行列。2007年,中華醫學會神經外科學分會主辦了第七屆國際微創神經外科學大會,確立了我國微創神經外科學的國際地位。

目標:“領跑者”

“如何讓中國的神經外科走向世界,是我們這一代神經外科人的歷史使命。”2013年,趙繼宗當選為中國科學院院士,在他的帶領下,北京天壇醫院神經外科人正在努力開創神經外科事業發展的新局面。

“我國認知障礙腦疾病,比如阿爾茨海默病、抑郁癥、自閉癥等患病總人數占世界首位,達到我國疾病經濟總負擔的20%。”趙繼宗說,作為我國腦計劃戰略部署中“一體兩翼”之一的臨床學科,神經外科的腦部手術直接面對人類病患大腦,可以為腦科學研究提供強有力支撐,是研發腦重大疾病診治新手段的轉化基地,是發現和凝練腦重大疾病科學問題的起點、驗證和實踐科學發現的終點、參與研發生物工程產品的歸宿。

“腦研究中腦網絡和腦功能的環路新發現,可通過在實施腦部手術的過程中得以驗證,應用開顱手術中可以保護病人的神經功能免于受損。”趙繼宗決心以人腦重大疾病為切入點,努力開創網絡神經外科新領域。

同時,在多年的臨床和科研工作中,針對腦卒中超過了缺血性心臟病和癌癥,成為中國人第一大死因的現狀,趙繼宗探索建立腦心血管性疾病同治的新型學科,開拓“腦心同研,腦心同防,腦心同治,腦心同康,中西醫同用”的“五同”,開拓臨床醫學創新領域研究。

“中國神經外科的未來在青年人。我帶研究生時時處處注意身教言教并重,堅持‘先學做人,再學行醫’的信條。我認為,對研究生和年輕醫生的愛護和培養,對他們的嚴格要求是對神經外科事業發展的負責。”趙繼宗說,現代醫學需要卓越的復合型醫學人才,需要打破傳統學科界限,促進基礎與臨床相結合;注重醫學與工學、理學等多學科間交叉滲透。隨著醫學模式向“生物-心理-社會醫學”模式轉變,醫學生除了掌握扎實的專業基礎和醫療技術,也要有更高的道德責任和精神追求。

“國家強盛靠科技,科技發展靠人才。我愿意甘為培養青年醫師脫穎而出的‘鋪路石’。”

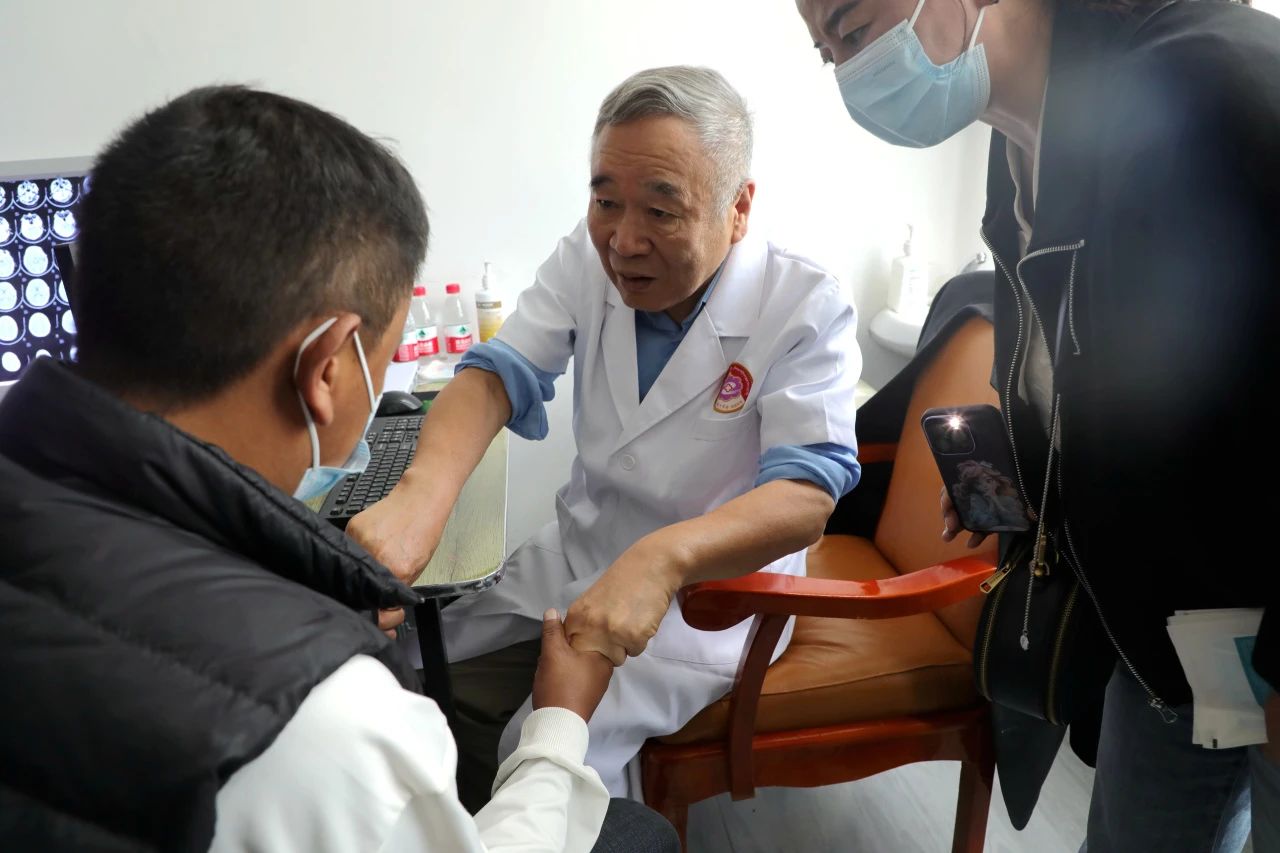

作為一名神經外科專家,趙繼宗一直用實際行動詮釋著“人民至上、生命至上”的初心使命。行醫50多年來,趙繼宗參與了我國神經外科事業的發展與變遷,經治患者5000余例。年近八旬,他生活的核心還是臨床一線,時至今日,他仍然堅持每周兩個半天的門診,其他時間安排手術或查房,即使在新冠疫情肆虐期間他仍堅持門診工作。為了方便偏遠患者就診,他幾乎每年都會帶領北京天壇醫院神經外科團隊赴外地進行義診,足跡遍布祖國各地,甚至年逾七旬還奔波在西藏,為藏族患者義診、手術。

對待每一個患者,他總希望能給予最好的治療,很多患者在他的救治下重新燃起對生命和生活的希望。面對每一位慕名而來的患者,他都認真、耐心,盡可能詳細的解釋病情,安慰病人。趙繼宗經常說,我就是一名普通的大夫,如果站在病人的角度上去換位思考,很多事就很容易解決。

目前,趙繼宗作為學科帶頭人,引領神經學科與中國科學院、北大、清華等科研院所合作,積極參與認知障礙、脊髓損傷和腦機接口臨床研究,為中國神經外科走向國際舞臺,繼續努力爭取做出更大貢獻。

(

(

京公網安備111010602104056

京公網安備111010602104056