醫院動態

離病毒最近的人

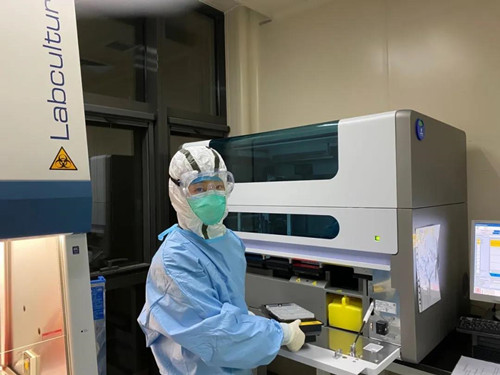

“我離它(新冠病毒)最近的時候,不到10厘米。”經過幾個月的接觸,北京天壇醫院檢驗科副主任、核酸檢測小組負責人呂虹談起令人為之色變的新冠病毒,已經是神色輕松。近6個月的時間里,核酸小組累計檢測核酸樣本超5萬管,無一遺漏地識別出所有被感染者,特別是在新發地聚集性疫情發生后,他們面臨大量有新發地接觸史人員、發熱患者、感染者,情況復雜且檢測數量、確診數量屢創紀錄,但送檢樣本無論是豐臺區疾控中心還是北京市疾控中心復檢,復核合格率全部為百分之百!

近日,我們走進PCR實驗室,目擊了“從接收樣本到報告發出”的過程。

揭秘:如何從一片“草地”中找出那朵“紅花”

對于大多數人來說,一份咽拭子樣本如何變成核酸檢測報告上的“陰性”或“陽性”結論,是很神秘的。7月初的一天,我們在北京天壇醫院的PCR實驗室,目擊了“從樣本到結論”的過程。

核酸檢測實驗室又稱“PCR”(基因擴增實驗室),用于放大特定的DNA片段,通過DNA基因追蹤系統,迅速掌握患者體內的病毒含量。“我們的PCR實驗室由試劑準備區、樣本制備區、擴增區組成,三個區域是相對獨立的。”呂虹介紹,每次檢測前,檢測人員要根據待測樣本的數量,在試劑準備區配置試劑。

“樣本來了。”上午,專門的運送人員通過專用電梯,把幾個轉運箱運到了實驗室,箱子里面整齊地碼放著用密封袋包裹的采樣管,采樣管里是剛剛采集的咽拭子樣本。打開箱蓋,一股酒精味道撲鼻而來。

身穿全套防護裝備的檢測人員對樣本外包裝再次進行消毒后,迅速轉至實驗室內部轉運箱中,經過專用通道送到新冠檢測實驗室內。每一個待測樣本都需要在樣本制備區經過樣本核對核收、56攝氏度高溫滅活30分鐘,滅活后將樣本靜置幾分鐘后,檢測人員用輕柔的動作慢慢打開密封袋,輕輕將采樣管取出進行核酸的提取,整個檢測過程往往要持續4-6個小時。

提取過程中這個比手機大不了多少的方形板上,密密麻麻分布著96個小孔。除了1個陽性對照和3個陰性對照樣本以外,檢測人員們要準確地把提取的樣本滴進其余的小孔,最少時一“滴”僅有5微升,操作稍有不慎,便會對檢測結果產生影響。

提取準備工作完成后,便上機進行核酸提取,待提取結束之后再將提取出的核酸加入配好的試劑中。接下來通過傳遞窗進入到擴增區,在已經配置好的核酸樣本們就進入到擴增區,在已經設置好程序的熒光PCR儀中進行PCR反應,這個檢測時間一般是在一個半小時左右,待結果生成后,檢測人員需要依據試劑盒說明書標準進行反應曲線的判讀。

“人員情況復雜、數量大,對于疑似病例核酸檢測結果的要求也越來越高,我們必須做到‘快’和‘準’,第一時間準確無誤地診斷,感染科和疾控等部門才能第一時間對患者進行隔離、流行病學調查,對密接人員采取相應的措施,有效地防止病毒再次傳播。”北京天壇醫院檢驗科主任張國軍說。

邵青春和王利娟都是是核酸檢測小組“元老”,她們就經歷了一次考驗。“早上接班后,我們開始處理樣本。這些樣本中沒有疑似患者或者其他需要‘特別關注’的,感覺‘運氣不錯’。”然而當幾個小時后樣本檢測完畢,需要對反應曲線進行判讀時,意外發生了。

“有一個樣本曲線變化很明顯,但CT值很大,已經接近‘灰區’。”王利娟說,曲線變化明顯是陽性的表現,但“灰區”意味著這個樣本無法進行準確判斷,原因可能是樣本被污染或者熒光試劑出現滲漏。為了防止“假陽性”,檢測人員必須對操作進行復核。

兩個人馬上重新核對檢測設備和檢測過程,并立即用另一種試劑對原始標本進行復核,在另一種試劑的檢測結果中,她們看到了同樣的很明顯的曲線上升。

“我們可以肯定,這個樣本是陽性。”王利娟說,這名患者沒有明顯的臨床癥狀,CT檢查肺部也沒有明顯變化,因為我們的準確報告,臨床科室及時采取了隔離措施,防止疫情擴散。

“每天面對成千上萬的樣本,我們面前就像是一片一望無際的‘草原’,而我們就是要從這片‘草原’里,找出那朵‘紅花’,哪怕它隱藏得再深。”王利娟說。

“我們建立了一套完整的質量評價體系,對設備、試劑的性能、靈敏度進行評估等,同時定期對實驗室內部環境進行檢測,判斷實驗室內部環境是否存在污染。”基因擴增實驗室負責人陳柯霖說,“這些都是獲得準確數據的大前提。”

“10平方米的實驗室,只有機器、病毒和我”

關上大門,面積大約10平方米的PCR實驗室成為密封狀態。這里平均溫度二十八九度,即使不穿防護服,也聽不到外面的任何聲音。厚厚的防護服、三層手套,穿好全套防護裝備,檢測人員們動輒連續工作幾個小時、十幾個小時,在最忙的時候甚至連續“戰斗”一天一夜;每輪檢測,他們至少要完成500多次加樣操作,摁壓移液器超過1500次,每天都面臨著心理和生理的雙重考驗。

“這間10平方米的實驗室里,經常只有機器、病毒和我。”呂虹說,“我們的戰場是這間僅十平方米的小屋,我們的陣地是一盤盤等待檢測的病毒樣本,我們的武器,就是手里不停摁動的移液器。”

“每一個樣本都有三層密封袋包裹著,采集人員也會對密封袋和試管表面進行消毒,但這個時候采樣管里如果有病毒的話,還是‘活’的。”陳柯霖說,檢測人員從密封袋里取出樣本、打開采樣管的瞬間,需要面對氣溶膠噴濺的風險。

“前幾天我從實驗室里出來后,感覺有點不舒服,體溫37度多,腦子里馬上閃過各種不好的念頭。”陳柯霖說,“理智告訴我,我沒有流行病學接觸史,也嚴格按照操作流程進行檢測工作,被感染的幾率應該很低,但當時心里還是一緊。”

“如果我不回家,去住酒店,萬一被感染了會影響更多人,只能回家自我隔離。”那幾天陳柯霖戴著口罩,把自己一個人關在房間里,“丈夫、孩子、公婆跟我只隔了一扇門,但我不敢見他們”。直到核酸檢測結果顯示為陰性、體溫恢復正常,她的一顆心才放下,那一刻,所有的擔憂、壓力全部變成淚水釋放出來。

“2月14日,我檢測出了北京天壇醫院成為核酸檢測單位后的第一例陽性樣本,對于我來說,這是個特殊的‘禮物’。”呂虹說。然而這個對于經歷過SARS疫情的“老將”來說,幾個月后,要面對的新發地聚集性疫情帶來的壓力超出了她的想象。

6月14日,醫院接到緊急任務,要在24小時內完成7000余人的采樣和檢測任務。“我們是下午5點進的實驗室,看見那么多樣本,只想著抓緊時間把它們都做完,根本不知道過了多長時間。”和呂虹一組的核酸檢測小組成員李斯文說,深夜,她們才走出實驗室,然而一轉眼的工夫,她看到呂虹又回到生物安全柜前。

凌晨2時,新的一批樣本全部完成上機檢測,呂虹和李斯文在沙發上蜷縮著睡了不到40分鐘,就又被送樣本的鈴聲“召喚”進實驗室,直到早上7點,才脫下防護服。

“有好幾次我回到家里坐在椅子上就睡著了。夢里恍惚聽見10歲的兒子在廚房里收拾碗筷,我記得菜刀就在旁邊,擔心兒子碰到受傷,但心里這么想,身體卻怎么也不聽指揮……”說到這里,呂虹眼圈紅了,“兒子總是跟我說‘媽媽,你要找到更多的病毒,我們才能打敗它’。”

“有的時候在實驗室里累得坐在凳子上睡著了自己都不知道,但往往都會在上機提取結束前三五分鐘驚醒,很神奇,就像心里裝著一個鬧鐘一樣。”李斯文說。

“檢測組的組員們都很年輕,每天只能睡幾個小時,但沒有一個人有怨言、沒有一個人提條件,和所有的兄弟科室一樣,就是這樣默默堅持著,堅守著。”張國軍說。作為部門的“大家長”,張國軍的愛人也是一名醫務工作者,他們的女兒今年高考,兩個人卻分別奮戰在各自醫院抗擊疫情的第一線,已經很久沒有機會給女兒做頓飯。“沒事,我閨女大了,不用我們操心。”雖然表情輕松,但說起這句話時這個大家眼中的“硬漢”分明濕了眼眶。

迎戰疫情,貢獻“天壇力量”

突如其來的新冠肺炎疫情,核酸檢測成為確診的重要指標,也成為對檢驗科的巨大考驗。

1月26日,農歷正月初二,檢驗科接到命令,準備進行新冠肺炎核酸檢測。“晚上接到的命令,要求用一周的時間完成兩個PCR實驗室的改造。”陳柯霖說,“當時對這種病毒還很陌生,怎么保證安全、怎么保證為臨床提供準確的檢測結果,是我們最關心的問題,壓力確實挺大的。”

一邊改造,一邊完善安全預案、各種質控標準,各種推演、演練、人員培訓……像很多部門一樣,核酸檢測小組的成員們沒有春節,在馬不停蹄的忙碌中,迎來第一份核酸樣本。

“第一波疫情給了我們很好的鍛煉機會。”張國軍說,第一波疫情對北京的影響相對較小,也給了檢驗小組時間,在實戰中完善流程、培養人員。

“2020年6月12日,一個值得記住的日子……”這是張國軍寫在自己QQ空間里的一句話,新發地聚集性疫情讓這個51歲的老“檢驗人”遭遇了“從業以來遇到的最大挑戰”。

6月11日突然出現的疫情,打破了北京市連續56天無新增本地確診病例的平靜;6月12日,北京天壇醫院確診“1號”“2號”病例;6月13日,疫情源頭鎖定距離醫院僅3.5公里的新發地市場;6月14日,醫院和市場所在的花鄉地區被列為全國唯一的高風險地區……

短時間內,大量有新發地市場接觸史的人員、發熱患者涌入北京天壇醫院這家新發地周邊唯一的三甲綜合醫院,急切地要求進行核酸檢測;隨著疫情的不斷發展和核酸檢測覆蓋范圍的擴大,核酸檢測小組面臨的壓力從幾百人上升到幾千人、幾萬人,確診病例數量一再突破記錄……

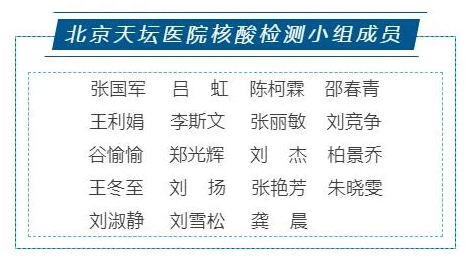

北京天壇醫院檢驗科兩個PCR實驗室共有核酸檢測設備8臺;在這輪疫情初期,算上主任張國軍,核酸檢測小組成員共9人,隨著樣本量的增加調集了檢驗科其他小組的支援力量,擴充到了19人。為了實現“第一時間”,檢測小組幾乎是人和設備一起連軸轉。

“后半夜的檢測太‘痛苦’,困、缺氧讓人的大腦混沌不清,但必須要硬上,我們一個環節掉鏈子,可能會影響到抗擊疫情的大事。”李斯文說,每到深夜,兩位一起值班的檢測人員會互相輔助核對,反復確認操作流程,避免人為操作的失誤。

“經過第一次疫情,雖然每個組都檢測出了陽性樣本,但已經沒有最初的緊張。主要是突然增加的檢測數量,讓我們心理上有些猝不及防。沒有其他辦法,我們只能相互支撐,這個時候誰也不能掉鏈子。”呂虹說。

除了一直堅守的“老兵”外,新鮮的血液不斷加入核酸檢測小組。龔晨出生于1997年,今年是上班的第一年,年齡最小的成員。“第一次穿上防護服很興奮,但是進實驗室第三個小時的時候,N95讓我頭腦發暈、喘不上氣。呂虹老師說,不管你的技術怎么樣,能不能撐過3個小時的憋氣是首要條件。”龔晨接受了7天的“魔鬼訓練”:每天完成正常工作后,從下午3點開始,就要穿著防護服、戴著護目鏡練習向深孔板里加樣。從最開始的找不到小孔,到現在能嫻熟地進行操作,龔晨即將成為核酸檢測小組的有生力量。

除了院領導和各科室的支持外,6月20日,來自廣東多家醫院的21名檢驗人員帶著他們的實驗室,星夜馳援北京天壇醫院。顧不上舟車勞頓,他們與北京天壇醫院的核酸檢測小組組成“京廣線核酸檢測團隊”,經歷了12小時完成12635人次檢驗的考驗,幫助北京天壇醫院日核酸檢測能力達到1萬管(以低風險人群1:5混采,相當于約5萬人)。

“北京已經連續好幾天沒有新增本地確診病例了。經歷了這場‘戰爭’,對于我們每個人都是一次洗禮。隨著入院患者數量增長,我們的檢測量沒有下降,我們的工作也不會停止。”張國軍說。

(宣傳中心 盧國強 郭依璠 趙晶晶 岳樸 圖片來源:檢驗科)

上一篇: 打好疫情防控醫院安全和患者救治保衛戰

下一篇: 北京天壇醫院召開全院支部書記會議

京公網安備111010602104056

京公網安備111010602104056