對外交流

4項研究成果重磅發布、收獲兩篇國際頂級期刊 2023國際卒中大會北京天壇醫院獲豐收

當地時間2月8日至10日召開的2023國際卒中大會(ISC2023)上,由首都醫科大學附屬北京天壇醫院牽頭的4項重磅研究亮相,其中兩項研究成果分別同步發表在國際頂級醫學期刊《柳葉刀》(The Lancet)《新英格蘭醫學雜志》(NEJM),迎來2023年的“開門紅”。

2023國際卒中大會共有149場主題會場、69個特約專場發言及7個主題的大型臨床研究專場,有來自全球的頂級研究團隊公布24項臨床試驗及亞組分析的最新研究進展(Late-breaking)。這24項全球突破性進展中,有4項由北京天壇醫院牽頭——如此高規格的國際會議上,一家機構的一個學科專業推出占總數六分之一的重磅研究,是絕無僅有的。

2022年,北京天壇醫院全面啟動從醫療中心向國際一流醫學中心轉型,打造臨床神經科學國家戰略力量高地,建設研究型、創新型醫院的第三次轉型發展。此次國際卒中大會的“豐收”,標志著北京天壇醫院腦血管病學科臨床研究日益成熟并躋身國際一流學科,來自中國的腦血管病臨床研究正在引領國際研究的方向,更為中國臨床醫學走進世界舞臺中央邁出堅實的一步。

2023國際卒中大會

/////////

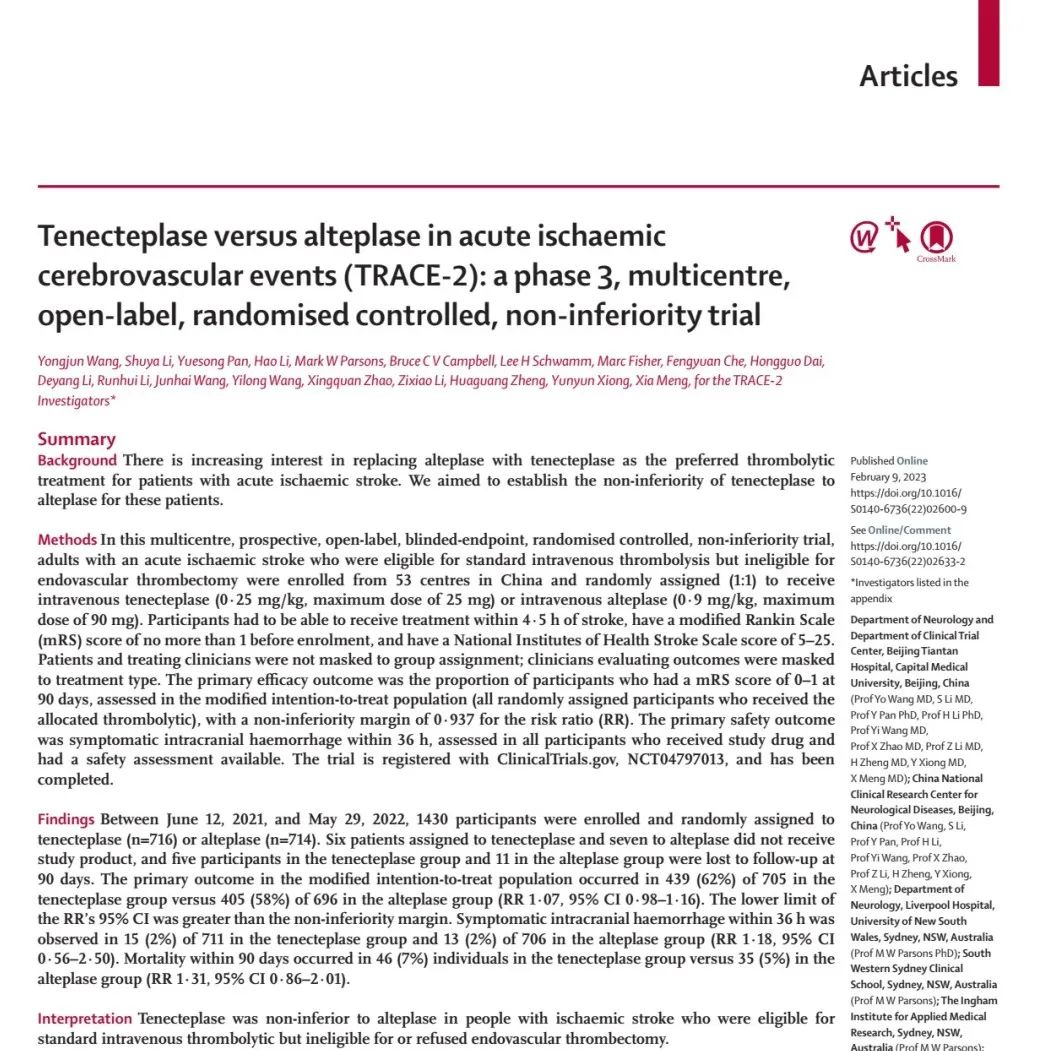

當地時間2月9日上午,備受關注的TRACE-2研究(比較替奈普酶與阿替普酶在急性缺血性腦血管事件中應用的3期、多中心、開放標簽、隨機對照、非劣勢試驗)成果在2023國際卒中大會(ISC 2023)上公布。研究顯示,我國自主研發的注射用重組人TNK組織型纖溶酶原激活劑(rhTNK-tPA)具有不劣于目前廣泛應用的阿替普酶(rt-PA)的有效性和安全性,同時rhTNK-tPA因其單次靜脈推注的便捷給藥方式的臨床優勢,有望成為阿替普酶的替代藥物應用于缺血性卒中患者靜脈溶栓。這也是迄今為止已完成的在亞洲人群中比較替奈普酶(TNK)與阿替普酶(rt-PA)在急性缺血性腦血管事件中有效性及安全性的最大規模3期臨床試驗。rhTNK-tPA的上市將結束第三代溶栓藥物二十年無法在我國急性缺血性卒中患者使用的現實困境,極大提高未來溶栓藥物的可及性。

哈佛大學麻省總醫院神經內科主任Schwamm, Lee H.教授高度評價TRACE-2研究,認為這項研究“進一步加強了卒中醫療系統的醫療救護效能,并使卒中急性期的醫療救治更為個性化”。

TRACE-2研究的成果同步在《柳葉刀》發表,這也是我國企業自主知識產權的腦血管病藥物首次登上全球頂刊,標志著國產藥物注冊臨床研究成果開始走上國際舞臺。

當地時間2月9日下午,由首都醫科大學附屬北京天壇醫院王擁軍教授牽頭,協同全國156家研究醫院共同完成的INSURE研究(吲哚布芬對比阿司匹林治療急性缺血性卒中研究)結果公布。這項采用多中心、隨機、雙盲雙模擬、陽性藥平行對照非劣效設計的研究評價了吲哚布芬相較于阿司匹林對中重度缺血性卒中患者3個月后的療效及安全性。結果顯示,在中重度缺血性卒中患者中,未得到吲哚布芬的療效非劣效于阿司匹林,吲哚布芬組中重度出血風險低于阿司匹林組,但無統計學差異。

當地時間2月10日上午,目前國際上第一個探討急性缺血性卒中何時啟動降壓治療的臨床研究,中國急性缺血性腦卒中降壓試驗Ⅱ(CATIS-2)首次公布結果。這項研究旨在比較早期降壓治療(發病后24~48小時啟動)與延遲降壓治療(發病后第8天啟動)對急性缺血性卒中患者3個月死亡和嚴重殘疾(改良Rankin量表評分≥3)復合結局的影響,結果發現早期啟動降壓治療未能增加獲益。

缺血性腦卒中急性期血壓升高的現象非常普遍,高血壓是導致不良功能預后和卒中復發的主要危險因素。但是急性缺血性腦卒中的血壓管理中存在重要的證據空缺,何時開始降壓治療以改善神經功能預后,達到最佳二級預防效果,目前沒有明確答案。

CATIS-2研究由首都醫科大學附屬北京天壇醫院、國家神經系統疾病臨床醫學研究中心王擁軍教授、劉麗萍教授團隊,聯合美國杜蘭大學Jiang He教授及蘇州大學張永紅教授設計完成。試驗邀請了來自中國106個中心的4,810名血壓升高的急性缺血性卒中患者隨機分為發病24-48小時內接受早期降壓治療(2,408名患者)或發病后8天開始延遲降壓治療(2,394名患者)。

CATIS-2試驗結果顯示,延遲降壓組有獲益的趨勢,但兩組之間的90天主要結局沒有差異,這個結果表明對于急性缺血性卒中的患者中,可能不需要早期降壓。這個結果也受到入組患者癥狀偏輕,降壓幅度在中等水平等因素的影響。但在臨床實踐中,即使不進行早期降壓治療,腦血管自動調節能力發揮作用,血壓也會在一定程度上逐步恢復平穩。研究團隊將對納入患者進行更長時間的隨訪,并根據年齡、性別、基線收縮壓、卒中嚴重程度和動態血流動力學監測下血壓管理等因素進行后續的亞組分析,以期找到個體化差異特征及更能獲益人群,研究結果還需要更進一步的臨床研究驗證。

當地時間2月10日中午,首都醫科大學附屬北京天壇醫院繆中榮教授牽頭發起的多中心、隨機對照臨床研究ANGEL-ASPECT研究(大梗死核心的前循環大血管閉塞患者血管內治療研究)在大會閉幕式的主會場重磅發布。ANGEL-ASPECT研究是一項前瞻性、多中心、開放標簽、終點盲法的隨機對照臨床研究,研究目的旨在驗證發病24小時內的急性前循環大血管閉塞且CT平掃的ASPECT評分在3-5分或梗死體積70-100ml的患者中,血管內治療聯合最佳藥物治療(血管內治療組)在改善患者功能預后方面優于單純的藥物治療(藥物治療組)這一假設。這項由中國46家醫院共同開展,最終入組456例患者,其中231例為血管內治療組,225例為藥物治療組,全部完成主要終點隨訪。研究結果顯示,對于發病24小時內的大核心梗死患者,取栓組的患者90天功能預后(90天mRS移位)顯著優于單純最佳藥物治療組。雖然全部出血比率增加,但血管內治療能顯著改善患者臨床結局。

中國急性顱內大血管閉塞患者數量龐大,對于合并大核心梗死的患者,是否進行急診取栓,如何篩選獲益的人群,一直是臨床亟待解決的重要問題。ANGEL-ASPECT研究最終證實了血管內治療對于伴有大核心梗死的急性前循環大血管閉塞患者優于單純藥物治療,為大核心梗死患者的取栓治療貢獻了高質量的循證證據,為這部分患者適應證的拓展提供了循證依據,此類患者也將因此有更多機會通過取栓治療獲得更好的預后,同時也為進一步改寫國際指南奠定了重要基礎。

ANGEL-ASPECT研究成果同步在國際頂級醫學期刊《新英格蘭醫學雜志》在線發表。文章的第一作者為霍曉川博士后,共同第一作者馬高亭博士后,文章的通訊作者為繆中榮教授,共同通訊作者為王擁軍教授、任澤光教授。

京公網安備111010602104056

京公網安備111010602104056