天壇精神

北京天壇醫(yī)院科研團隊獲2019年度北京醫(yī)學科技獎一等獎

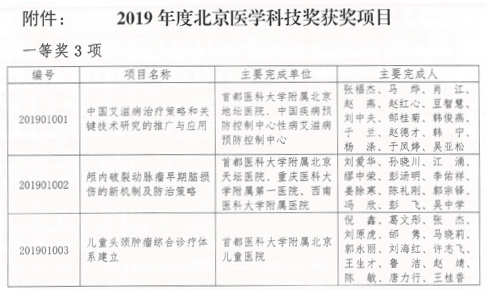

近日,2019年北京醫(yī)學科技獎公布獲獎名單,北京天壇醫(yī)院與重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院、西南醫(yī)科大學附屬醫(yī)院聯(lián)合申報項目《顱內(nèi)破裂動脈瘤早期腦損傷的新機制及防治策略》榮獲一等獎。

《顱內(nèi)破裂動脈瘤早期腦損傷的新機制及防治策略》項目由我院神經(jīng)介入中心劉愛華教授、繆中榮教授、李佑祥教授、姜除寒教授參與。十多年來,在吳中學教授、李佑祥教授與繆中榮主任的領(lǐng)導(dǎo)下,劉愛華教授帶領(lǐng)團隊成員致力于顱內(nèi)破裂動脈瘤的研究與實踐,提出了一系列破裂動脈瘤早期腦損傷研究方向的新機制及防治策略。

顱內(nèi)動脈瘤是臨床最常見的出血性腦血管疾病,其最主要危害是破裂出血。研究團隊發(fā)現(xiàn)炎癥介導(dǎo)的白質(zhì)損傷是加重早期腦損傷的關(guān)鍵因素,研究團隊首次利用高通量測序技術(shù)發(fā)現(xiàn),蛛網(wǎng)膜下腔出血后早期(24 小時)腦內(nèi)長鏈非編碼RNA(lncRNA)差異表達高達617種。lncRNA F19等非編碼RNA介導(dǎo)的炎癥反應(yīng)是急性腦白質(zhì)損傷的新機制,從全腦保護層面為早期腦損傷干預(yù)提供了科學證據(jù)。

同時,研究團隊在動脈瘤破裂的重要風險因素方面進行了深入研究,提出了早期臨床治療時間窗。提出動脈瘤大小、形態(tài)、核心區(qū)域、缺血并發(fā)癥(S-C-C)、動脈瘤壁等是顱內(nèi)動脈瘤破裂及圍手術(shù)期并發(fā)癥的風險因素;建立了顱內(nèi)破裂動脈瘤治療時間窗,超急性期治療(≤1天)使臨床結(jié)果良好率從國內(nèi)外既往研究急性期治療(3天)的69.0%提高至78.0%,相對提高9.0個百分點;明確顱內(nèi)破裂動脈瘤在血管非痙攣期的治療效果明顯優(yōu)于血管痙攣期,相較于同期國內(nèi)外研究,瘤內(nèi)進一步血栓化形成率提高12.0個百分點。

目前,研究團隊在該方向以通訊作者發(fā)表論文178篇,總引241次,其中SCI收錄98篇,包括《Brain》、《Neurology》、《Stroke》等國際著名醫(yī)學期刊,單篇最高影響影子為11.337,被《Nat Rev Neurol》等主流期刊正面引用7次,獲批國家專利4項。團隊牽頭編寫《外科學各論實習指導(dǎo)》、《神經(jīng)外科學教程》、《外科手術(shù)學(基礎(chǔ)篇)》、《介入神經(jīng)放射學》等人衛(wèi)版專著指導(dǎo)臨床診療及教學。研究團隊結(jié)合早期腦損傷救治特點,自主研發(fā)腦血管疾病微創(chuàng)介入診治規(guī)范化與急診綠色通道的 “中風急救”APP系統(tǒng),全面應(yīng)用服務(wù)京津冀地區(qū)并在全國推廣,形成了以顱內(nèi)動脈瘤破裂為主導(dǎo)的多學科團隊共建腦血管病全程醫(yī)療管理模式。團隊核心技術(shù)入選國家發(fā)改委腦血管病“疑難病癥診治能力提升工程項目”,對早期腦損傷救治關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用起到了極為重要的支撐作用。

另外,研究團隊基于APOE基因遺傳因素開展早期腦損傷“精準”靶向診療。基于APOE基因多態(tài)性遺傳特點,合作研發(fā)不含有APOEε4風險片段的短肽,其對動脈瘤性蛛網(wǎng)膜下腔出血動物有顯著全腦保護作用。該部分研究不僅對預(yù)判動脈瘤性蛛網(wǎng)膜下腔出血病情具有重要意義,而且為早期腦損傷的防治提供全新思路,具有極大的臨床轉(zhuǎn)化潛能。

此外,我院與首都醫(yī)科大學附屬北京世紀壇醫(yī)院聯(lián)合申報的項目《腦膠質(zhì)瘤診療技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新藥物臨床試驗》榮獲北京醫(yī)學科技獎二等獎,我院申報的科普圖書《急診那些事-有圖有真相》獲得醫(yī)學科普獎。

京公網(wǎng)安備111010602104056

京公網(wǎng)安備111010602104056