天壇精神

多學科聯手“斗智斗勇” 戰勝“手術中的隱形殺手”

這種腫瘤“脾氣”很“臭”——手術刀剛“挨”上它,它就讓患者的血壓一路飆升;一旦切掉它,它又會“遙控”患者的血壓一路暴跌,危及生命,被稱為“手術中的隱形殺手”。不久前,經過多學科反復會診和一個月的術前準備,在北京天壇醫院的手術室里,手術醫生和麻醉醫生一起,聯手與這樣一個罕見地長在胸腔的異位嗜鉻細胞瘤展開“斗智斗勇”的較量。

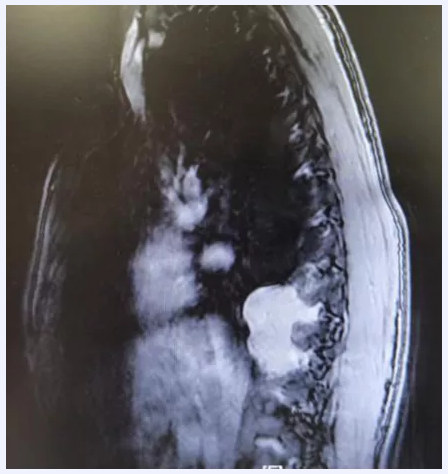

患者是一位青年男性,因為“后縱膈腫物”住院,并準備進行胸腔鏡下腫物切除術。“從麻醉誘導到手術開始一切都挺順利的,可是當外科醫生準備分離腫瘤的時候,意外發生了。”麻醉科主任醫師金旭發現,患者的動脈血壓監測的數值驟升至260/130mmHg,立即提醒術者停止刺激腫瘤,隨后患者的血壓逐步恢復到正常。

患者有高血壓、糖尿病病史,在手術時循環出現劇烈波動,金旭懷疑,這位患者很可能患有內分泌功能副神經節瘤(異位嗜鉻細胞瘤)。“這種腫瘤發病數量本身就不多,發病多在腎上腺或腹部,長在胸腔的非常罕見。”金旭說,如果準備不充分,這種腫瘤手術死亡率非常高,堪稱手術中的“隱形殺手”。醫院胸外科主任魏博和麻醉科主任韓如泉立即對這名患者情況進行聯合會診,一致認為繼續手術患者死亡可能性較大,經過充分與患者家屬溝通,決定暫停手術,積極進行術前準備。

隨后,北京天壇醫院胸外科、麻醉科、泌尿外科、內分泌科等多學科專家針對這位患者的病情進行會診,確定這位患者所患的就是異位嗜鉻細胞瘤。“對于麻醉醫生來說,這是一次巨大的考驗。”金旭介紹,“手術中對腫瘤的刺激會導致血漿中去甲腎上腺素和腎上腺素急劇升高,引起高血壓、嚴重心動過速或過緩、快速性心律失常等,隨時威脅患者生命;術后人體失去了腫瘤分泌的大劑量去甲腎上腺素‘支持’,很可能出現循環坍塌,出現頑固性低血壓,而這種‘坍塌’對外源性的去甲腎上腺素不敏感,換句話說,藥物很可能效果不好。”

腫瘤導致患者全身血管收縮,血管容量十分欠缺而且對升壓藥和降壓藥都極不敏感,醫生們用了一個月的時間幫助患者擴充血管容量,提升血管對升壓藥和降壓藥的反應性,麻醉醫生也制定了詳細的麻醉計劃,做好各種準備。

經過多學科評估、會診,一個月后,這位患者再次被推進手術室。為了確保安全,韓如泉和魏博兩位專家披掛上陣,與金旭、梁藝兩位麻醉醫生早早就來到手術間,準備好所有手術中可能會用到的藥物。

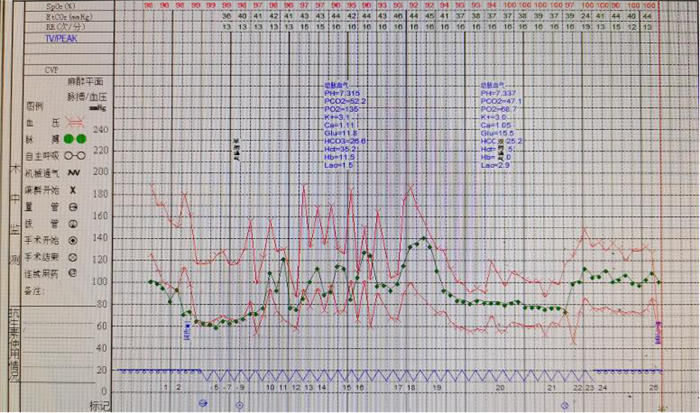

8時許,手術開始,麻醉醫生按照計劃按部就班地進行麻醉誘導、支氣管雙腔管插管、深靜脈穿刺置管,另開放兩條粗大外周靜脈等一系列工作,雖然患者血壓出現較大波動,但是充足的術前準備和麻醉醫生對血壓的管理,血壓始終處于可控范圍內。

當手術刀接觸到腫瘤的一瞬間,患者的血壓突然飆升至330/160mmHg,血液呈噴射狀從切口部位噴涌而出,外科醫生立即壓迫止血,在持續刺激下,患者血壓繼續升高,并面臨大出血的風險。快速補液、血液回收,麻醉醫生迅速采取措施,但腫瘤基底巨大,無法先行斷掉血液供應,這意味著患者的血液可能會源源不斷地從切口流出,危及生命。

心臟外科和血管外科醫生被火速請進手術室進行會診。繼續做下去還是暫停?又回到這個問題面前,手術室內一度陷入僵局。做!經過反復討論和權衡,在血管外科醫生楊根歡的協助下,手術繼續進行。

患者的血壓變化如同過山車一般大起大落,麻醉醫生時刻關注手術進程和循環變化,根據血壓、心率變化調節用藥和麻醉深度,保障手術繼續進行。

“做好準備。”一聲提醒后,魏博小心翼翼地完整移除了腫瘤,監護儀屏幕上,患者的動脈血壓監測從250/130mmHg迅速下降。160/90mmHg,130/80mmHg,110/75mmHg,韓如泉開啟去甲腎上腺素的泵注10ml/h,血壓繼續下探,90/68mmHg;去甲腎上腺素20ml/h、加快膠體液推注,血壓75/55mmHg……

“穩住!”每個人的心里都是這兩個字。去甲腎上腺素30ml/h,血壓78/57mmHg,沒有再繼續下降!82/61mmHg,90/68mmHg,110/73mmHg,不但穩住了,而且“粘”住了,直到手術結束,血壓一直維持在100-120/60-80mmHg之間,最難的關度過了,手術成功了!

這臺手術歷時7個小時,完整切除了腫瘤,患者共出血600ml,輸注異體紅細胞260ml,異體血漿200ml,患者血壓恢復平穩。

這臺手術對于手術團隊來說,無疑是一次驚心動魄的經歷。手術的成功,得益于術者的精細操作,更離不開麻醉醫生的保駕護航。

“很多人都有個誤區,認為麻醉醫生的工作就是給點麻藥。但其實從術前訪視開始,我們就已經在為這臺手術做著準備。在手術過程中,我們要時刻關注患者生命體征的變化,第一時間發現問題并在最短時間內找到解決方案;患者清醒后,我們的工作也沒有結束,還要進行術后的隨訪,為患者保駕護航。”金旭說。

(麻醉科)

上一篇: 【5·20國際臨床試驗日】當浪漫遭遇科學

下一篇: 繆中榮:貓大夫的雙重濟世路——新華社

京公網安備111010602104056

京公網安備111010602104056