科研動態(tài)

北京天壇醫(yī)院多學科協(xié)作完成首例TCAR手術 為頸動脈狹窄患者提供新選擇

近日,首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院介入神經(jīng)病學、神經(jīng)外科、血管外科以及麻醉、手術等多學科協(xié)作,成功完成首例“經(jīng)頸動脈血運重建術”(Trancarotid artery revascularization, TCAR),這就意味著對于進行常規(guī)頸動脈支架置入術、常規(guī)頸內(nèi)動脈內(nèi)膜剝脫術都比較困難的頸動脈狹窄患者又有了一個安全的治療選擇。

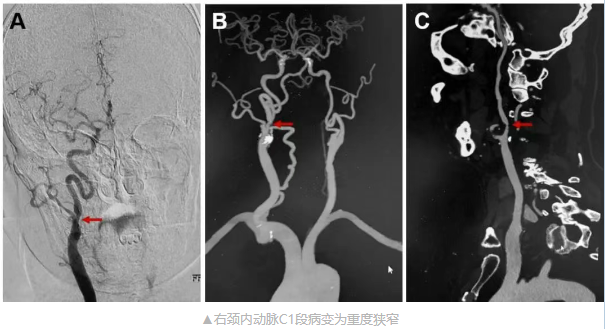

患者劉先生今年74歲,2年半前,他出現(xiàn)言語不清等癥狀,檢查發(fā)現(xiàn)他的左側(cè)顳頂葉、島葉多發(fā)腦梗死病灶,左頸內(nèi)動脈閉塞,右頸內(nèi)動脈C1段中度狹窄,狹窄遠端明顯迂曲成角。1年前,醫(yī)生嘗試在劉先生左頸內(nèi)動脈進行介入手術直接開通閉塞的血管,未能成功,隨后改為左頸內(nèi)動脈內(nèi)膜剝脫術+球囊擴張血管成形術,在隨后的復診中醫(yī)生發(fā)現(xiàn),他的左頸內(nèi)動脈再通效果良好,但右頸內(nèi)動脈C1段的中度狹窄已經(jīng)進展成重度狹窄,頸動脈超聲顯示,病變血管遠端血流速度明顯降低。

“從檢查情況來看,患者右頸內(nèi)動脈起始段的狹窄進行性加重,狹窄率大于70%,存在手術干預指征。”手術團隊專家說,但劉先生病變的血管走行迂曲,放置頸動脈保護裝置非常困難,進行常規(guī)頸動脈支架置入手術術中栓塞風險較大,且頸動脈狹窄位置偏高,位于C2水平,也不適合常規(guī)頸內(nèi)動脈內(nèi)膜剝脫術。

“TCAR是一種微創(chuàng)的頸部血運重建治療,可以減少術中栓塞事件,更好地保護患者的腦功能,但同時,這種手術對于手術團隊的經(jīng)驗提出了很高要求。”手術團隊專家介紹,經(jīng)過介入神經(jīng)病學科、神經(jīng)外科腦血管2病區(qū)、血管外科,以及麻醉和手術室專家多學科會商,一致認為劉先生的情況,適合進行TCAR手術。由于這種手術可能導致術后腦栓塞事件、高灌注綜合征、頸動脈切口出血等并發(fā)癥,專家團隊反復推敲,為劉先生制定了詳細的手術方案。

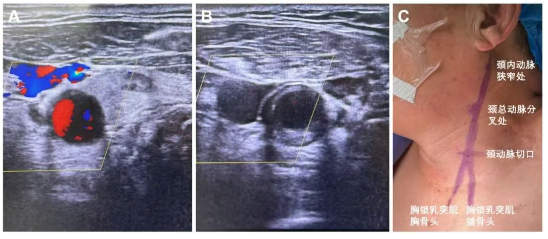

全麻后頸動脈超聲標記頸總動脈切口位置、頸總動脈分叉、頸內(nèi)動脈C1病變位置,確認手術切口至頸總動脈分叉距離大于5cm,頸總動脈直徑大于6mm,頸內(nèi)動脈直徑大于4mm。

在鎖骨上2-3cm,胸鎖乳突肌前緣做一長約3-4cm的橫向切口,逐步切開皮膚、皮下及頸闊肌,暴露頸動脈鞘,縱行切開頸動脈鞘顯露頸總動脈,分別環(huán)繞皮筋,美蘭標記頸動脈穿刺點。穿刺頸動脈成功,置入4F動脈鞘。同時穿刺股靜脈置入靜脈回流鞘管備用。

給予患者全身肝素化。造影提示右頸內(nèi)動脈C1段重度狹窄,狹窄率約90%,頸總動脈長軸與頸外動脈夾角較大。通過交換技術,更換0.035in交換支撐導絲至頸外動脈遠心端,經(jīng)其將頸動脈-股靜脈逆流管路系統(tǒng)放置在頸總動脈近端。夾閉頸總動脈近心端后,將管路系統(tǒng)與股靜脈回流鞘連接,確認無氣泡后建立頸動脈-股靜脈逆流通路。經(jīng)管路系統(tǒng)近端Y型鞘送入0.014 in微導絲至頸內(nèi)動脈C1段遠端,經(jīng)其送入5.0mm *30mm球囊擴張病變。撤出球囊,放置9.0mm*30mm自膨式閉環(huán)頸動脈支架,完全覆蓋病變。撤出微導絲及支架推送系統(tǒng)后,繼續(xù)維持頸動脈-股靜脈逆流2min。松開頸總動脈阻斷夾,術中頸總動脈夾閉時長9min。造影顯示頸動脈殘余狹窄率約10%,大腦中動脈及大腦前動脈未見異常。撤出管路系統(tǒng),荷包縫合頸總動脈穿刺點,逐層縫合頸動脈創(chuàng)面。

患者蘇醒后,神經(jīng)系統(tǒng)檢查未見明顯異常,次日,患者自述沒有不適,查體無異常,隨后順利出院。

(介入神經(jīng)病學科 侯志凱 何子駿)

京公網(wǎng)安備111010602104056

京公網(wǎng)安備111010602104056