醫院動態

天壇、阜外團隊聯合 首次揭示心房顫動及導管消融治療對大腦類淋巴功能的潛在影響及其與認知功能的關聯

首都醫科大學附屬北京天壇醫院趙性泉教授團隊聯合中國醫學科學院阜外醫院團隊,日前在國際心血管專業領域頂級期刊《歐洲心臟雜志》(European Heart Journal)發表研究論文,首次揭示心房顫動及導管消融治療對大腦類淋巴功能的潛在影響及其與認知功能的關聯。

這篇題為“Atrial fibrillation catheter ablation, brain glymphatic function, and cognitive performance”的研究論文通過病例對照及前瞻性自身前后對照的研究方法,觀察分析了心房顫動患者腦類淋巴系統功能的改變及其與房顫患者認知功能的關聯,并進一步探索性的觀察分析了導管消融手術治療恢復竇性心律前后房顫患者腦類淋巴功能的變化。

心房顫動(Atrial fibrillation,AF)是最常見的心律失常類型。目前證據表明,AF與認知障礙和癡呆的發病風險升高相關,且獨立于卒中事件及共同血管危險因素。同時,AF不僅增加血管性癡呆的發病風險,還會增加神經系統退行性疾病阿爾茨海默病的發病風險。但二者關聯背后的機制尚不明確。腦類淋巴功能受損可能為AF與認知功能下降之間的關聯提供一種新的潛在機制解釋。腦類淋巴系統是最近被發現存在于大腦當中的清除系統,腦脊液和組織間液在腦血管周圍間隙和腦實質進行液體運動和物質交換,運輸細胞外代謝廢物。有研究指出,正常的心臟搏動循環對腦類淋巴系統功能具有潛在重要作用。心臟搏動產生的機械波傳導至腦部血管,引起腦血管的收縮搏動,是腦部液體在腦內沿血管周圍間隙運動的重要潛在驅動力。研究者推測,房顫患者可能由于不規則的心臟搏動導致腦血管收縮搏動的紊亂,造成腦部液體運動及其節律性的紊亂,進而導致腦類淋巴清除功能下降,致使神經毒性物質沉積,最終造成認知功能下降。

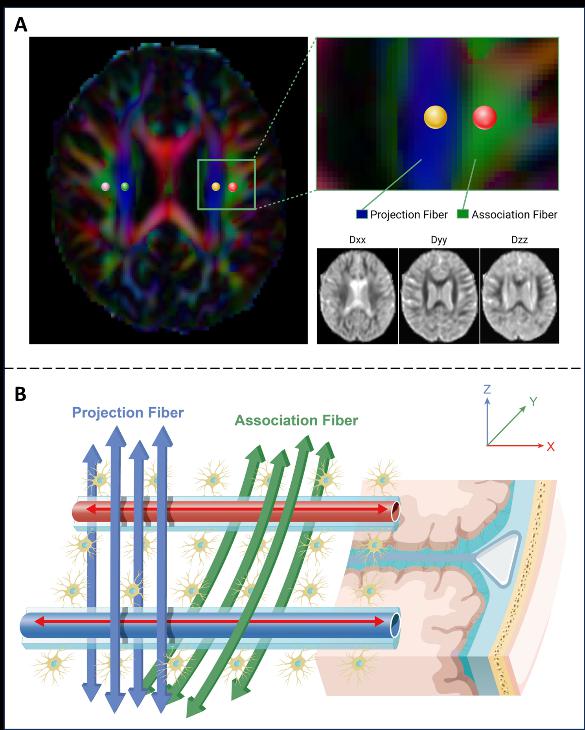

研究團隊前瞻性地納入87名AF患者及44名性別、年齡、受教育年限匹配的健康對照受試者(Healthy control, HC)。為每一位入組的受試者進行全面、詳細的認知功能評估。同時,每位受試者均接受聯影3.0T MRI 掃描,采集序列包含3D T1加權序列,磁敏感加權成像序列以及多球殼擴散序列。研究采用沿血管周圍間隙的擴散張量成像分析(DTI-ALPS)指數評估腦類淋巴功能。

圖: MRI數據預處理示意圖和沿血管周圍空間擴散張量圖像分析的基本原理。(A)在FA彩圖上放置ROI。(B)DTI-ALPS 分析示意圖。血管周圍的水分子運動方向垂直于投射神經纖維。這些區域沿x軸的彌散可以反映血管周圍的淋巴流動。

研究團隊通過對比AF(根據臨床分型分為陣發性AF及非陣發性AF)與健康對照不同組間DTI-ALPS指數的差異,發現相比于HC,AF受試者DTI-ALPS指數明顯更低。其中,非陣發性AF患者DTI-ALPS指數的下降最為明顯。這提示AF患者,尤其是房顫負荷較大的非陣發性AF患者,腦類淋巴功能可能存在受損。偏相關分析結果提示,AF患者的DTI-ALPS指數與部分認知功能評分存在一定相關性,中介效應分析結果提示DTI-ALPS指數部分介導AF與認知功能之間的關聯。在導管消融節律轉復治療后,AF患者的DTI-ALPS指數出現一定程度的升高。

圖:DTI-ALPS 指數的組間差異。(A) 健康對照和房顫患者(AF)、(B)健康對照、陣發性房顫患者(PAF)和非陣發性房顫患者(nPAF)平均DTI-ALPS指數的小提琴圖和箱型圖。

該研究首次揭示了心房顫動患者存在一定程度的腦類淋巴功能受損,并且可能是房顫患者出現認知功能下降的潛在機制之一。通過導管消融恢復竇性心律后,大腦類淋巴功能可能能夠得到一定程度的改善。這些研究結果為心房顫動相關認知功能下降的機制提供了新的見解,并為預防認知功能下降和癡呆提供了一個新的潛在治療靶點,強調了維持正常的竇性心律對大腦健康的重要性。

北京天壇醫院在讀博士研究生郭加歡、國家神經系統疾病臨床醫學研究中心天壇神經影像研究中心張喆助理研究員和中國醫學科學院阜外醫院孟旭醫師為并列第一作者。趙性泉教授(末位通訊)、中國醫學科學院阜外醫院丁立剛教授和鄭黎暉教授為共同通訊作者。

作者介紹

通訊作者 趙性泉

趙性泉,主任醫師、教授、博士研究生導師,首都醫科大學北京天壇醫院神經病學中心主任兼黨總支書記、血管神經病學科主任、中華醫學會神經病學分會委員兼秘書長、中華醫學會神經病學分會眩暈協作組組長、中華醫學會神經病學分會腦血管病學組副組長、中國醫師協會神經內科醫師分會常委兼眩暈專業委員會主任委員、北京腦血管病防治協會會長、北京醫學會神經病學分會副主任委員、中國卒中學會副秘書長及卒中眩暈分會主任委員。主要研究方向為腦血管病(腦出血方向)、眩暈、腦老化,具有豐富的臨床研究經驗。榮獲國家科技進步二等獎2項,省部級科技進步獎7項。以第一/通訊作者在《JAMA》《European heart journal》《CMAJ》《JAMA network open》《Neurology》《Stroke》等期刊發表SCI論文累計影響因子300余分。承擔參與并組織諸多科研工作,包括“十一五”“十二五”“十三五”國家重大專項、、北京市科學技術委員會AI+健康協同創新培育、中國醫學科學院醫藥協同科技創新研究、國家自然科學基金、北京市醫院管理局-使命登峰人才計劃、北京市醫管中心研究型病房等課題。獲評國家杰出醫師,北京學者,入選國家級人才項目,獲衛生部國家衛生健康突出貢獻中青年專家”等榮譽稱號,享受國務院政府津貼專家。北京市醫院管理局“登峰”人才計劃;北京市衛生系統高層次衛生技術人才學科帶頭人等榮譽。

第一作者 郭加歡

郭加歡,首都醫科大學附屬北京天壇醫院在讀博士研究生(導師:趙性泉教授)。主要研究方向為心臟疾病與腦健康、腦血管病等。以第一/并列第一作者在《European heart journal》《Age and ageing》《Stroke and vascular neurology》發表SCI論文10余篇。多次參與全國神經病學年會、國際醫學磁共振學會(ISMRM)年會等國內外學術會議進行會議發言、壁報交流等。

第一作者 張喆

張喆,助理研究員,清華大學醫學院生物醫學工程系本科、博士,從事磁共振成像序列、磁共振圖像處理技術研究。現任首都醫科大學附屬北京天壇醫院天壇神經影像研究中心磁共振成像技術研究負責人,現主要研究方向為超高場/高場磁共振技術研發與臨床應用轉化。在醫學影像和臨床研究領域期刊如 NeuroImage、Journal of Magnetic Resonance Imaging、European Radiology、European Heart Journal、JNNP、Annals of Neurology、Neurology等發表論文30余篇,磁共振成像技術相關授權專利5項。國際磁醫學共振學會(ISMRM)會員。

(趙性泉教授研究團隊)

上一篇: 中荷綠色醫院項目綠色麻醉研討會圓滿舉行

下一篇: 天壇骨科:小切口解決“大”頑疾

京公網安備111010602104056

京公網安備111010602104056