醫院動態

方寸之間,他們用盡渾身解數

小蘇顱底長了一個巨大的腫瘤,不但已經侵蝕到鼻腔、咽喉,還影響到頸動脈。為了不影響小蘇日后的生活質量,北京天壇醫院神經外科、耳鼻喉科、麻醉科、重癥醫學科等多位專家選擇多角度內鏡經鼻腔聯合口腔的手術方式,在小蘇口鼻的方寸之間用盡渾身解數,合力為他切除了巨大的脊索瘤。目前小蘇已康復出院。

小蘇是一個充滿活力的大學生。大約一年前,他開始出現鼻塞的癥狀,隨著癥狀越來越重,在腫瘤的壓迫下,小蘇呼吸困難,吞咽費力,嚴重影響生活質量。“一米八多的大小伙子,來門診看診時精神狀態極差。”北京天壇醫院神經外科腫瘤一病區副主任王亮說,小蘇告訴他,在當地輾轉多家醫院求醫,但因為腫瘤巨大、病情復雜、手術風險大,很多醫生束手無策。

小蘇的病情引起了多位專家的關注,神經外科原主任、顱底腦干腫瘤專家張俊廷,腫瘤一病區主任吳震和王亮一起,為小蘇進行“重量級”會診。

“腫瘤巨大,患者一不小心可能通過鼻腔就能摳破腫瘤。”專家們判斷,小蘇患上的是顱底較為罕見的脊索瘤,這種腫瘤常常侵犯鼻腔、口咽等鄰近結構,呈顱內外溝通性生長。目前小蘇的腫瘤已經侵犯到斜坡骨質、鼻竇、咽后壁,并包裹了雙側頸內動脈。

據了解,如此大體積的腫瘤切除,依靠單一專業科室往往無法實現腫瘤的徹底切除,顱底神經外科、耳鼻喉科、重癥醫學科等多學科協作能夠達到提高腫瘤切除率并降低術后并發癥的目的。

“以往這類手術,為了方便操作,我們通常采取氣管切開的方式維持氣道通暢。但采取這種方式,遠期可能有氣道狹窄等后遺癥。”王亮說,考慮到小蘇比較年輕,為了他未來的生活質量,神經外科的專家們與耳鼻喉科孟令照、重癥醫學科楊燕琳、麻醉科陸瑜等幾位專家進行反復討論,最終決定,以氣管插管的方式代替氣管切開,最大限度減少手術對患者的創傷。

“這種方式對我們多學科合作協同作戰能力是一次考驗。”孟令照說,根據腫瘤的生長方式,專家們決定采用從口腔、鼻腔兩條通路協同手術的方式,利用耳鼻喉科與神經外科各自的專業優勢,最大程度地暴露腫瘤,在保證頸內動脈等重要組織不受損傷的同時,盡可能全面徹底地切除腫瘤。

2月16日,小蘇被推進手術室。一場僅在“方寸之間”的多學科協作手術即將開始。

麻醉醫生陸瑜首先為患者進行氣管插管,神經外科楊陽醫生在完成自體修補材料準備、頭架固定、神經導航等一系列準備工作后,孟令照通過鼻腔對小蘇的腫瘤進行充分暴露,一點點將鼻竇內的腫瘤切除;隨后,王亮在神經導航的輔助下,利用神經內鏡將患者斜坡區域的腫瘤切除。

顧不上休息,醫生們就要迎來整臺手術最艱難的部分。“給我們的空間只有兩指寬,就在這個空間里,腫瘤被緊緊地包裹在患者咽部的兩側肌肉中。”王亮說,按照術前制定的方案,孟令照首先將患者的咽后壁小心地切開,然后通過鼻腔將70°內鏡伸入到腫瘤位置,通過內鏡的燈光,將小蘇口咽部的腫瘤完全顯露,隨后王亮通過內鏡直視下從患者的口腔逐步切除腫瘤。

時間一分一秒地過去,在孟令照和王亮的密切配合下,小蘇雙側咽旁間隙的腫瘤得以完全清除。整個手術歷時6個多小時,最終“藏”在小蘇頭顱里的巨大腫瘤被成功切除。

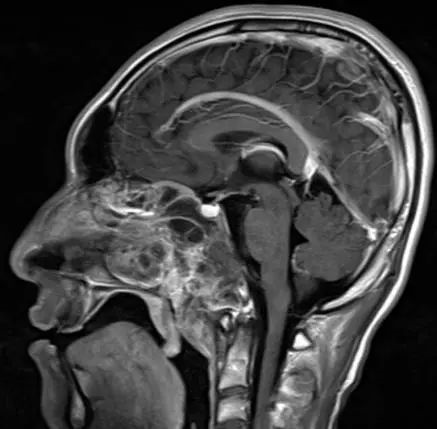

術前MRI顯示腫瘤累及斜坡,鼻竇,咽后壁

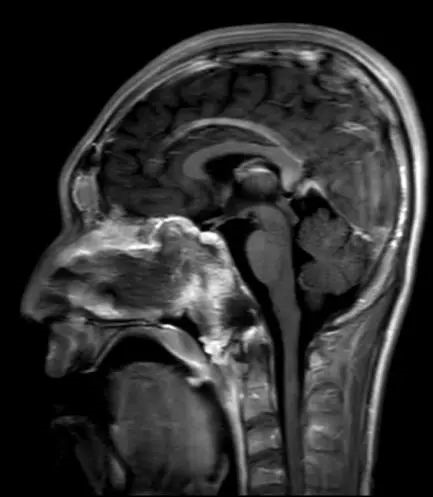

術后MRI顯示腫瘤切除滿意

在ICU團隊的精心照顧下,小蘇平穩順利地完成了脫機、拔除氣管插管、拔除鼻飼管等過程,短短幾天就轉回了普通病房。此時他鼻塞、吞咽困難等癥狀得到了明顯改善,并已經能下地活動和自主進食了,那個曾經陽光、充滿活力的大男孩又回來了。

據了解,北京天壇醫院神經外科腫瘤一病區立足于顱底腦干專業,依托醫院多學科合作優勢已治療了大量患有復雜顱底腫瘤的患者。目前該團隊每年實施此類多學科聯合手術十余例,隨著技術的進步和協作的日臻成熟,能夠為更多患者解除病痛。

京公網安備111010602104056

京公網安備111010602104056